Поиск |

|---|

|

|

Лучшая карта: |

|---|

Уже скачали: 129286 |

Другие версии сайта | ||||

|---|---|---|---|---|

Форма входа |

Статьи | Файлы | Альбомы | Новости | Лучшие | Блог | Карта сайта | Контакты |

| FEDOROFF.NET » ГЛАВНАЯ » СТАТЬИ » ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ » ГЕОГРАФИЯ и КАРТОГРАФИЯ |

Климатические особенности Псковской области

|

Просмотров: 50967 Последнее обновление:

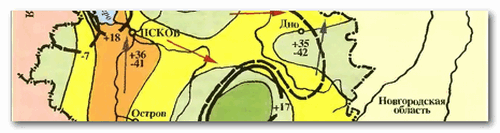

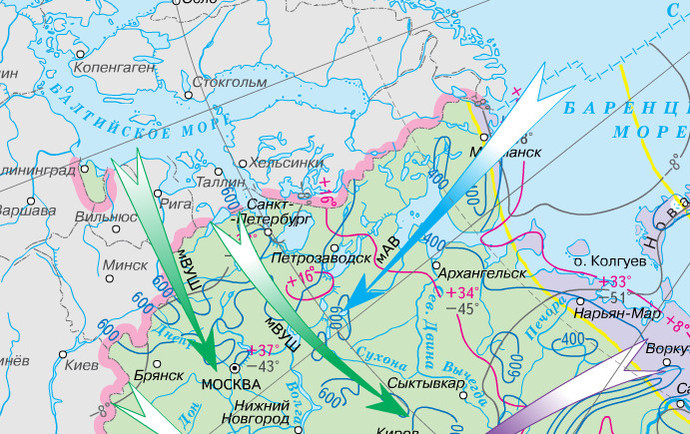

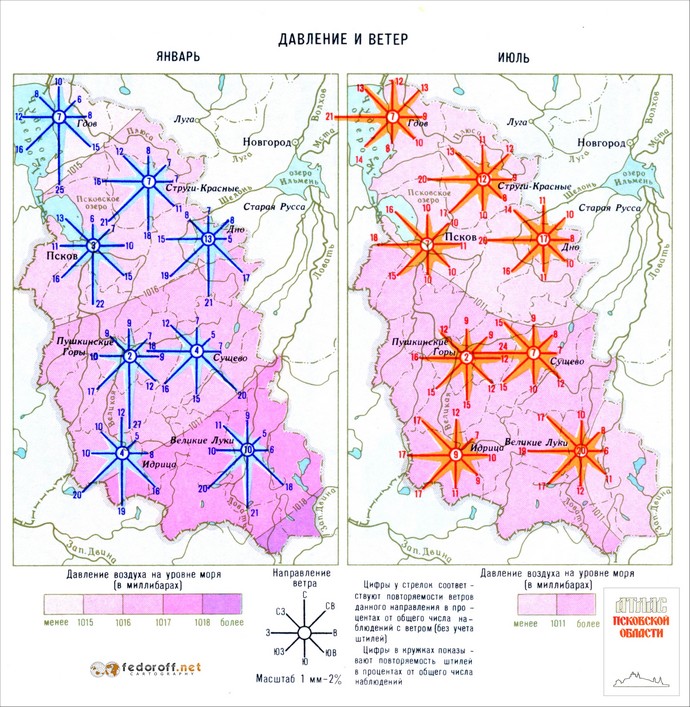

Климат Псковской областиГеография Псковской обл. под ред. А. Г. Манакова Территория Псковской области расположена в умеренном климатическом поясе, между 55° и 59° северной широты. Климат здесь характеризуется как умеренно-континентальный, влажный, смягченный сравнительной близостью Атлантического океана. Последнее обстоятельство определяет расположение области на границе зоны переходного климата - от морского к континентальному. + климатические карты Псковской области

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

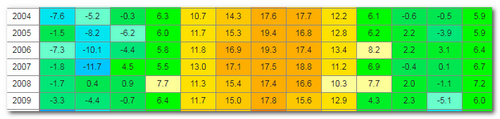

| 1950-1959 | 4,67 |

| 1960-1969 | 4,49 |

| 1970-1979 | 5,14 |

| 1980-1989 | 5,26 |

| 1990-1999 | 5,84 |

| 2000-2009 | 6,3 |

| 2010-2019 | 6,55 |

Теплее становятся все месяцы года.

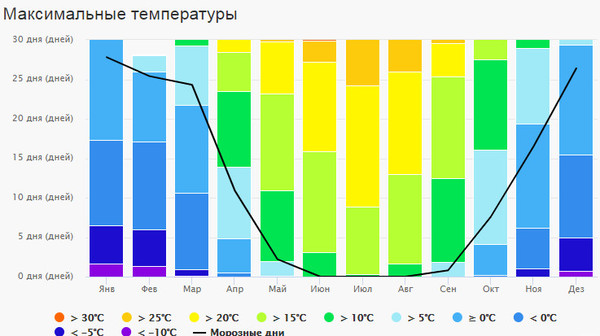

Важно отметить, что до 2019 года включительно за весь период наблюдений в городе Пскове, начиная с 1874 года, был лишь один январь с положительной средней температурой в 1925 году (+0,2 ℃) и один с температурой 0 ℃ (1989). А с 2020 по 2025 год, то есть за 6 лет, таких январей уже было два: в 2020 году +2,2 ℃ - максимум за всю историю и в 2025 году +0,6 ℃.

Зимы в Псковской области становятся не только теплее, но и короче. Март и ноябрь превращаются из зимних, в соответственно, весенний и осенний месяцы, то есть с положительными среднемесячными температурами. С 2015 года март был зимним лишь трижды: в 2016 (- 0,1 ℃), 2018 (- 3,5 ℃) и 2022 (- 0,7 ℃) годах, а ноябрь только один раз, в 2016 году (-1,3 ℃). То есть зима в Псковской области длится уже не 4-5, а всего 3-4 месяца.

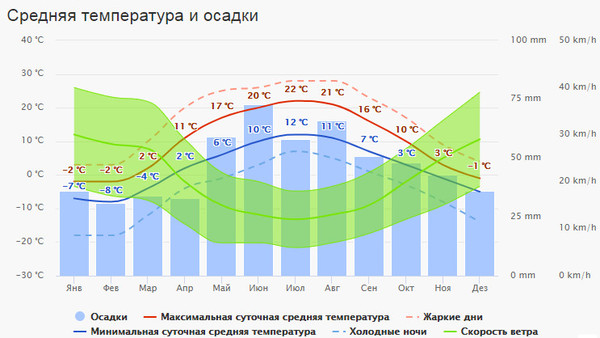

Теплеет и июль. Рост среднемесячных температур этого летнего месяца также хорошо прослеживается во второй половине двадцатого и в 21 веке. В 70-е годы 20 века - +17,41 ℃, в 90-е - +17,67 ℃, в 2000-е - +18,86 ℃, в 10-е 21 века - +19,06 ℃. В период 2020-2024 годы стало немного прохладнее - +18,92 ℃. В 2010 году июль был особенно жаркий - +23,2 ℃ (прежние рекорды: +21,2 ℃ держался с 1914 года и был побит в 2001 году, составив +22 ℃), а 13 июля 2021 года отмечен абсолютный рекорд года - +35,7 ℃ (до этого самым жарким днем года было 2 августа 1936 года с максимальной температурой +35,6 ℃). Показательно, что 21 из 31 июльских максимумов установлены в период с 2001 по 2024 годы из них 7 в период 2021-2024 годы. Это говорит о том, что волны жары в июле становятся чаще и интенсивнее.

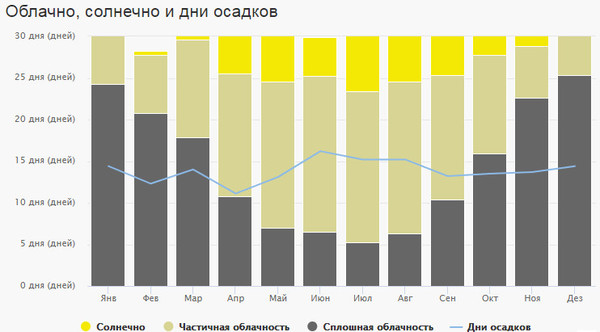

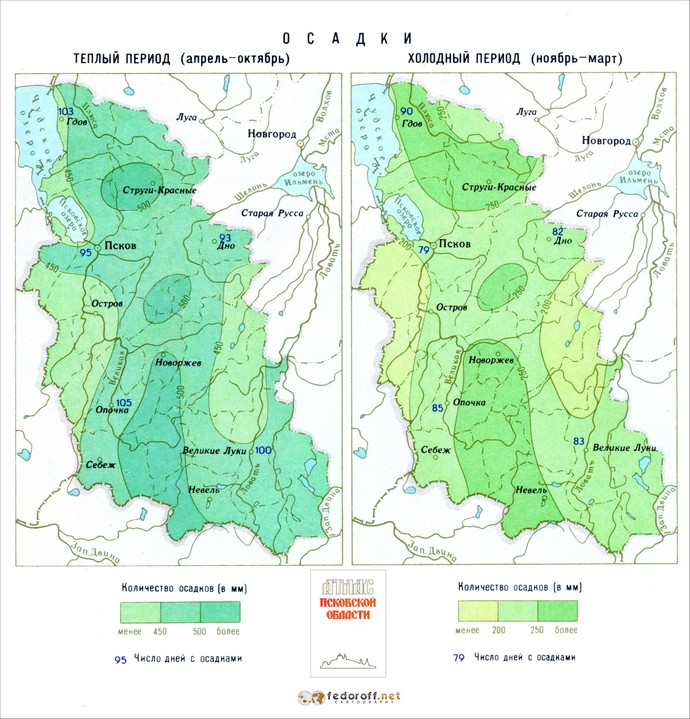

Меняется, хотя и не так интенсивно, и режим осадков. За последние 25 лет зимы стали немного влажнее: норма осадков для декабря почти не изменилась, январь стал влажнее на 12 мм, а февраль – на 8 мм. Увеличилось количество осадков и летом за исключением июля, который стал суше на 7 мм. В июне же норма осадков стала больше на 18 мм, августа – на 5 мм.

Какие можно сделать выводы? Климат Псковской области однозначно меняется. Он становится теплее, и эти изменения происходят очень быстро, счет идёт буквально на десятилетия. Зимы становятся короче, теплее и влажнее, а лето – длиннее, жарче и также более влажным.

Начиная со второй половины двадцатого века и до настоящего времени на планете наблюдается очень быстрое потепление климата, связанное с эмиссией углекислого газа в атмосферу Земли в результате деятельности человечества. Прежде всего, это проявляется в росте температур и изменении режима и количества осадков. Эти тренды отчетливо отражаются в климатических показателях Псковской области.

Так, например, среднегодовые температуры в период с 1874 по 1969 годы, по данным метеостанции «Псков», в среднем колебались в пределах +4,1…+5,1 ℃. Уже с 70-х годов 20 века начинается постоянный рост: в 70-х годах - +5,14℃, в 80-х - +5,3℃, в 90-е - +5,8 ℃, то есть за 30 лет почти на 0,7 ℃. В нулевые годы 21 века среднегодовые температуры составили +6,3 ℃, в 10-е - +6,55℃, а в период с 2020 по 2024 год включительно уже приближенно +7,2 ℃. Справедливости ради, последний показатель, скорее всего, окажется временным резким всплеском, но в период 2015-2025 годы четыре раза отмечалась температура в среднем за год со значениями 7,5 ℃ и выше (2015, 2019,2020, 2024). До этого периода самым теплым был 1989 год - +7,4 и 2008 год - +7,2 ℃. Очень грубо обобщая вышесказанное, можно сказать, что почти за четверть 21 века среднегодовые температуры выросли почти на градус! Это очень высокая скорость роста.

Теплее становятся все месяцы года.

Например, в 50-е годы 20 века средняя температура января составляла – 7,8 ℃, в 10-е годы 21 века - - 4,72 ℃, а за период 2020-2025 годы – всего минус 2,4 ℃. Если потепление продолжится такими же темпами, то к середине 21 века в январе месяце во Пскове будут преобладать положительные среднемесячные температуры.

Важно отметить, что до 2019 года включительно за весь период наблюдений в городе Пскове, начиная с 1874 года, был лишь один январь с положительной средней температурой в 1925 году (+0,2 ℃) и один с температурой 0 ℃ (1989). А с 2020 по 2025 год, то есть за 6 лет, таких январей уже было два: в 2020 году +2,2 ℃ - максимум за всю историю и в 2025 году +0,6 ℃.

Зимы в Псковской области становятся не только теплее, но и короче. Март и ноябрь превращаются из зимних, в соответственно, весенний и осенний месяцы, то есть с положительными среднемесячными температурами. С 2015 года март был зимним лишь трижды: в 2016 (- 0,1 ℃), 2018 (- 3,5 ℃) и 2022 (- 0,7 ℃) годах, а ноябрь только один раз, в 2016 году (-1,3 ℃). То есть зима в Псковской области длится уже не 4-5, а всего 3-4 месяца.

Теплеет и июль. Рост среднемесячных температур этого летнего месяца также хорошо прослеживается во второй половине двадцатого и в 21 веке. В 70-е годы 20 века - +17,41 ℃, в 90-е - +17,67 ℃, в 2000-е - +18,86 ℃, в 10-е 21 века - +19,06 ℃. В

период 2020-2024 годы стало немного прохладнее - +18,92 ℃. В 2010 году июль был особенно жаркий - +23,2 ℃ (прежние рекорды: +21,2 ℃ держался с 1914 года и был побит в 2001 году, составив +22 ℃), а 13 июля 2021 года отмечен абсолютный рекорд года - +35,7 ℃ (до этого самым жарким днем года было 2 августа 1936 года с максимальной температурой +35,6 ℃). Показательно, что 21 из 31 июльских максимумов установлены в период с 2001 по 2024 годы из них 7 в период 2021-2024 годы. Это говорит о том, что волны жары в июле становятся чаще и интенсивнее.

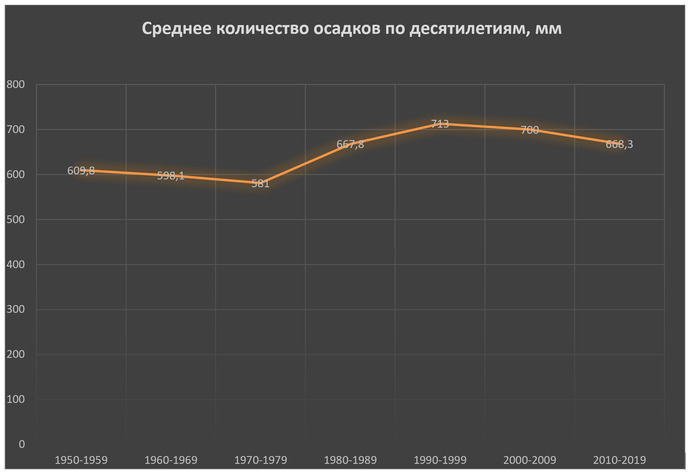

Меняется, хотя и не так интенсивно, и режим осадков. Если взглянуть и сравнить графики изменения температур и изменения количества осадков, то можно заметить, что коррелируют они лишь отчасти. Некоторый тренд в сторону увеличения заметен, но он не такой выраженный как в случае с температурами. Действительно, с 50-х годов 20 века до конца 10-х годов 21-го, среднегодовое количество осадков абсолютно увеличилось незначительно, всего почти на 60 мм. Кроме того, можно заметить, что график меняется волнообразно: значения медленно снижаются до конца 70-х годов, в 80-е тренд меняется на противоположный, достигая пика в 90-е годы. Затем среднегодовое количество осадков постепенно снижается. Напрашивается вывод о некоторой волнообразности тренда, хотя для точного утверждения данных не хватает.

То есть тренд на увеличение количества осадков есть, но он не такой однородный, как в случае с температурами, и, возможно, имеет волнообразный вид. Вследствие этого он не так резко выражен на всём временном промежутке наблюдений.

Если брать данные по месяцам, то можно заметить, что основной вклад в прирост среднегодовой суммы осадков вносят зимние месяцы. Так, например, с 50-х годов 20 века по 10-е 21-го суммы осадков (по десятилетиям) увеличились в ноябре с 41,2 до 58,7 (+17,5) мм; в декабре – с 40,6 до 46,4 (+5,8) мм, в январе – с 36,9 до 47,7 (+10,8) мм; в марте – с 24,4 до 36,4 (+12) мм. Февраль представляет исключение: для этого месяца количество осадков, достигнув пика в 40,1 мм в 90-е годы 20-го века, снизилось с 38,7 мм в 50-е годы 20-го века до 33,6 мм в 10-е годы 21 века (-5,1) мм.

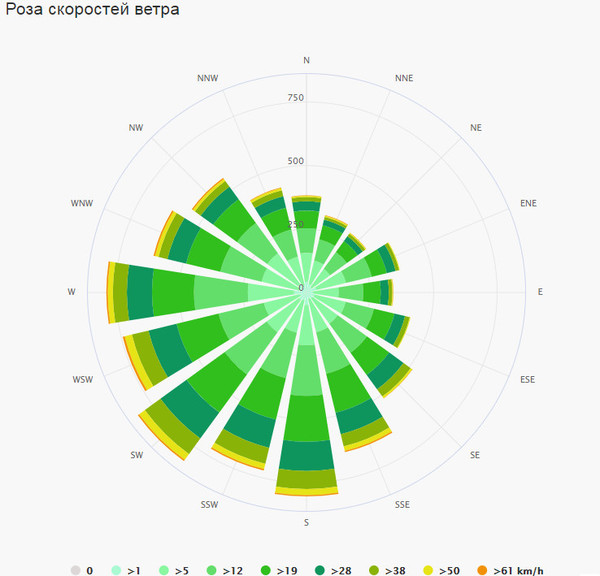

Cвязано это, скорее всего, с увеличением интенсивности циркуляции атмосферы и усилением западного переноса вследствие глобального потепления. Частые и резкие перепады температур дают сильные осадки. Усиленный западный перенос способствует все более частому проникновению, а в отдельные зимы и полному доминированию, тёплых и влажных воздушных масс с Атлантики, а арктические (с севера) и континентальные (с востока) вторжения холодного и сухого воздуха становятся все более редкими и менее интенсивными.

В летние месяцы картина иная. В июне, например, был всплеск в 80-е – 90-е годы 20-го века с пиком в 90-е (103,6 мм), а затем количество осадков вернулось к почти прежним значениям и стало - 70,7 мм в 2010-2019 годах (в 50-е – 69,5 мм). В июле также наблюдалось увеличение в 70-е – 80-е годы 20 века, но затем произошло снижение, ставшее в 10-е годы 21 века на 3,5 мм ниже, чем в 50-е годы 20-го. В августе наблюдались такие же тенденции с небольшими отличиями.

А вот сентябрь стал суше по сравнению с 50-ми годами 20 века почти на 10 мм в среднем. Октябрь – на 5,5 мм влажнее.

Следует отметить, что за средними значениями скрываются очень интересные факты. C конца 20-х годов 20-го века увеличилось количество летних месяцев с очень сильными отклонениями от нормы. Скажем, с 1950 по 1979 годы значения количества осадков в месяц свыше 150 мм (это очень влажный месяц) наблюдалось 1 раз в июне (1949), один раз в июле (1960) и раз в августе (1945). С 1980 по 2009 годы, то есть также за 30 лет, количество таких статистических выбросов увеличилось до двух в июне (1997, 1998), трех в июле (1985, 1998, 2000) и четырех в августе (1987, 1988, 2003, 2008). С 2010 года очень влажные месяцы, с количеством осадков 150 мм и более наблюдались один раз в июне (2025) и три раза в августе (2010, 2016, 2021), но ни один раз значения не превысили 200 мм, как, например, в августе 1987 года (203 мм), 2003 года (253 мм) или 2008 года (215 мм). В июне и июне значения свыше 200 мм не наблюдались с начала наблюдений в 1936 году.

| Годы | Июнь | Июль | Август |

| 1950-1979 | 4 | 3 | 2 |

| 1980-2009 | 2 | 3 | 2 |

| 2010-2025 | 2 | 0 | 3 |

Отчетливо виден тренд, обратный увеличению засушливости, в июне и июле.

Таким образом, можно сделать вывод, что тенденция к изменению среднегодового количества осадков в сторону увеличения существует, но при этом, график, отражающий её, имеет волнообразный вид. Увеличивается количество осадков в период с ноября по март, а для летних месяцев более характерны статистические выбросы, чем линейное увеличение.

Говорить о конкретных долгосрочных тенденциях невозможно вследствие недостатка данных в связи с небольшим периодом наблюдения. Ясно одно климат меняется и меняется быстро. Температуры интенсивно растут и приближаются к значениям, которых не было более 100 тысяч лет. Какие последствия это будет иметь для здоровья человека и цивилизации в целом, покажет время.Какие можно сделать общие выводы? Климат Псковской области однозначно меняется. Он становится теплее, и эти изменения происходят очень быстро, счет идёт буквально на десятилетия. Зимы становятся короче, теплее и влажнее, а лето – длиннее и жарче.

Влияние климата на туристскую привлекательность

Климатические условия Псковской области в совокупности с её историко-культурным и природным наследием формируют уникальный рекреационный потенциал. Умеренность зимних температур позволяет поддерживать устойчивый снежный покров, что делает возможным развитие зимних видов отдыха, включая лыжные прогулки, снегоходные туры и организацию тематических фестивалей.

Летний период характеризуется высокой комфортностью для рекреации: среднесуточные температуры редко превышают +25 °C, а наличие обширных лесных массивов (лесистость — более 38 %) и многочисленных водоёмов (включая Чудское и Псковское озёра) способствует развитию экотуризма, водного туризма, пешеходных и велосипедных маршрутов. Высокая влажность и частая облачность ограничивают продолжительность «пляжного сезона», однако не препятствуют активному использованию природных ландшафтов в рекреационных целях.

Особое значение для туризма имеет сезонная предсказуемость климатических условий. Поздняя весна и затяжная осень снижают контраст между сезонами, обеспечивая относительно мягкие переходные периоды, что позволяет продлить туристский сезон за счёт организации межсезонных программ (например, орнитологические наблюдения весной и «золотые маршруты» осенью).

Несмотря на в целом благоприятные условия, следует учитывать возрастающую частоту экстремальных погодных явлений на фоне глобального климатического изменения. В последние десятилетия отмечается тенденция к повышению среднегодовой температуры, увеличению числа дней с интенсивными осадками и снижению устойчивости снежного покрова. Эти факторы требуют адаптации туристской инфраструктуры, включая дренажные системы на объектах размещения, устойчивое проектирование троп и маршрутов, а также разработку климатически устойчивых рекреационных программ.

+ дополнительный материал: Источник материала Свободная публикация материалов сайта при условии наличия ссылки на сайт. Здесь общение с автором проекта по вопросам рекламы, развития и поддержки проекта, обмена информацией, авторских прав - в контакты. Почта администратора сайта - evgeniy@fedoroff.net. Статья 29.4 Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. © fedoroff.net